夜勤の自立に向けて、夜勤業務をのりきるためのコツについて学びました。すでに夜勤業務を行っていますが、夜勤業務での注意点や観察点の再確認を行いました。改めて夜勤の特徴を学び、少ないスタッフの中で自分でできることはなにか考えることができました。

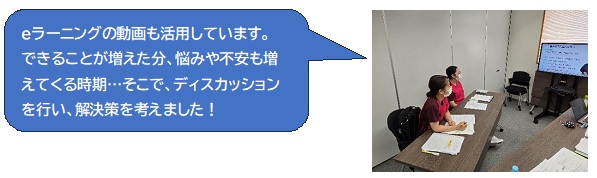

OJTと集合研修、e-ラーニングを組み合わせた教育を行っています。

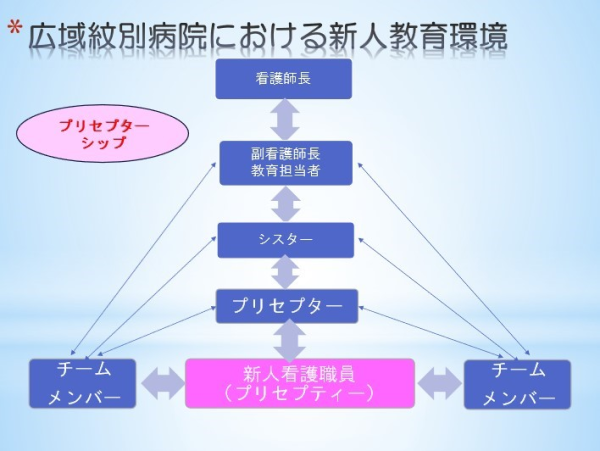

共に学び、一緒に悩み、寄り添ってくれる先輩がいます。

プリセプターがサポートしますが、皆で支え合います。

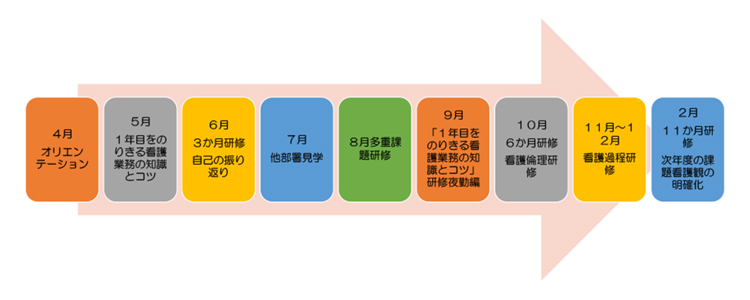

新人研修プログラム

厚労省が公表した「新人看護職員研修のガイドライン」に準じて、教育体制を整備し研修内容の充実を図り、周りの職員が共に支え合い、新人看護職員を支援し成長することを目指しています。

- 4月 : オリエンテーション

- 5月 : 1年目をのりきる看護業務の知識とコツ

- 6月

- 3か月研修

- 自己の振り返り

- 7月 : 他部署見学

- 8月 : 多重課題研修

- 9月 :「1年目をのりきる看護業務の知識とコツ」研修夜勤編

- 10月

- 6か月研修

- 看護倫理研修

- 11月から12月 : 看護過程研修

- 2月

- 11か月研修

- 次年度の課題看護観の明確化

1年目を乗り切る看護業務の知識とコツ研修

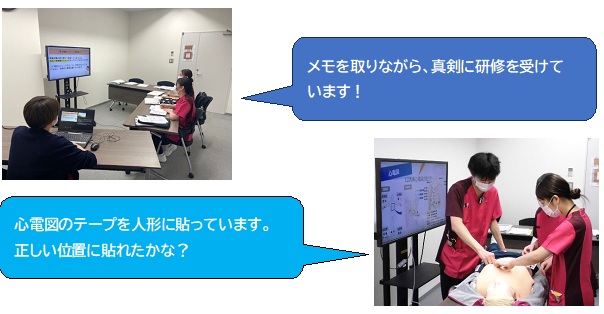

4月3、4、7、8日に研修を行いました。午前中はそれぞれ配属部署で、先輩看護師と一緒に行動して、患者様との関わり方を学びました。午後からは、看護師として働く上での知識やコツを学びます。医療安全や感染対策、看護記録について講義やシミュレーションを交えながら学びます。みなさん、緊張しながらもとても真剣に聞いていました。

4月後半にはアイスブレイク研修を行い、プリセプターやシスターと交流し、お互いの自己紹介をすることで信頼関係を深めました😊

5月7~9日は午後から、各部署のプリセプターからフィジカルアセスメントの特別講義を受けました。患者様の「苦しい」「つらい」にいち早く気付いて対処する方法を、シミュレーションを交えながら学びました。そして、看護職としての成長を確認し、キャリアを開発するためのクリニカルラダーについて副院長より講義を受けました。

みなさんが、これからどんな看護師人生を歩まれるか、とても楽しみです。

4月後半にはアイスブレイク研修を行い、プリセプターやシスターと交流し、お互いの自己紹介をすることで信頼関係を深めました😊

5月7~9日は午後から、各部署のプリセプターからフィジカルアセスメントの特別講義を受けました。患者様の「苦しい」「つらい」にいち早く気付いて対処する方法を、シミュレーションを交えながら学びました。そして、看護職としての成長を確認し、キャリアを開発するためのクリニカルラダーについて副院長より講義を受けました。

みなさんが、これからどんな看護師人生を歩まれるか、とても楽しみです。

3か月研修

働き始めて3か月が経ち、できることも増えてきました。そこで今の自分の課題と、これからの解決策、仕事をしていく上での悩み事を話し合いました。『新たに課題が見つけられた』『考え方が前向きに変わったので、これから成長できそう』との声があり、今まで行ってきた看護を振り返り、成長に繋げる機会になりました。

6か月研修

働き始めて半年が経ち、できる看護技術が増え、さまざまな患者さんと関わるようになってきました。

患者さんに看護を提供して、嬉しかったことや大変と感じたこと、日々の看護のことなどを、みんなで話し合いました。患者さんから「ありがとう」と言ってもらえたり、「回復して元気に退院する姿をみて嬉しかった」と、嬉しかった看護を振り返ることができました!採血や点滴など、まだ緊張したり失敗してしまったり、大変だと感じる部分も多いですが、安全な看護を提供できるように日々練習を行っています。

看護師はチームで日々の看護を提供していますので、研修の後半では、様々なスタッフと連携を取るための「メンバーシップ」について学び、グループディスカッションを行いました。「自己開示が苦手なため、積極的にスタッフとコミュニケーションを図りたい」など、自己分析をしながら、課題解決に向けて取り組むことを確認しました。この学びを日々の看護にも活かすことができるよう、頑張ります!

患者さんに看護を提供して、嬉しかったことや大変と感じたこと、日々の看護のことなどを、みんなで話し合いました。患者さんから「ありがとう」と言ってもらえたり、「回復して元気に退院する姿をみて嬉しかった」と、嬉しかった看護を振り返ることができました!採血や点滴など、まだ緊張したり失敗してしまったり、大変だと感じる部分も多いですが、安全な看護を提供できるように日々練習を行っています。

看護師はチームで日々の看護を提供していますので、研修の後半では、様々なスタッフと連携を取るための「メンバーシップ」について学び、グループディスカッションを行いました。「自己開示が苦手なため、積極的にスタッフとコミュニケーションを図りたい」など、自己分析をしながら、課題解決に向けて取り組むことを確認しました。この学びを日々の看護にも活かすことができるよう、頑張ります!

BLS(一次救命処置)研修

e-ラーニングで急変対応の流れを学習した後、人形を用いて演習を行いました。

初めての急変対応に緊張しながらも正しい手技を確認し、事前準備の大切さや絶え間ない胸骨圧迫が必要であることを再確認しました。

1年目をのりきる看護業務の知識とコツ研修~夜勤編

夜勤の自立に向けて、夜勤業務をのりきるためのコツについて学びました。すでに夜勤業務を行っていますが、夜勤業務での注意点や観察点の再確認を行いました。改めて夜勤の特徴を学び、少ないスタッフの中で自分でできることはなにか考えることができました。